Sprachverhalten in Kreuzweingarten-Rheder

Von Hermann Josef Kesternich

- Zur Soziologie eines Dorfes gehört auch die gesprochene Sprache, die allgemein als Mundart oder Platt bezeichnet wird. Sie unterscheidet sich von der Kunstsprache Hochdeutsch vor allem durch ihre Melodie und häufig durch treffende Verbalisierung von Beobachtungen, Vorgängen und Feststellungen, für die es im Hochdeutschen keine entsprechende Vokabel gibt. Welchen Stellenwert diese Sprache in einem Gemeinwesen hat, das in den letzten 40 Jahren um mehr als das Dreifache der Bevölkerungszahl zugenommen hat, sollte eine Befragung ergeben, die 1990/91 durchgeführt wurde. Um möglichst unkompliziert zu Ergebnissen zu kommen, wurde ein Fragebogen erstellt, der den Einwohnern bei Veranstaltungen oder Zusammenkünften aus den verschiedensten Anlässen vorgelegt wurde. Nachteil dieser Methode ist, daß nur solche Leute befragt werden, die gemeinschaftsfördernden Angelegenheiten aufgeschlossen gegenüberstehen. Diejenigen, die sich aus den Dorfangelegenheiten heraushalten, konnten daher nicht befragt werden. Wie aus dem Fragebogen ersichtlich, wurden durch die Befragten auch Auskünfte über Personen erreicht, die selbst nicht befragt wurden ( z. B. das Sprachverhalten der Ehepartner, Kinder und Eltern). Die Abgabe der Fragebögen erfolgte anonym.

- Geschlecht, Alter und Wohnzeit in Kreuzweingarten und Rheder wurden neben den spezifischen Fragen zum Sprachverhalten erfragt.

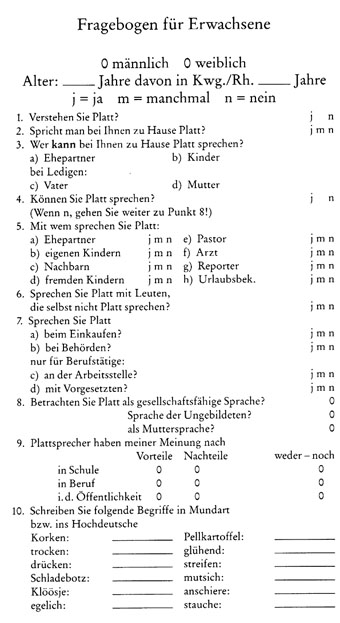

- Konkret befragt wurden die Mitglieder und Mitarbeiterinnen des Seniorenclubs, die sich regeImäßig treffen, Mitglieder des Schützenvereins anläßlich ihrer wöchentlichen Zusammenkunft, die Feuerwehrmänner, die den Martinszug organisiert hatten, die Jugendlichen der Jugendschola und die Jungen und Mädchen der Pfarrei während einer Freizeitaktivität in Jünkerath. Da es viele Mehrfachmitgliedschaften gibt, sind alle Dorfvereine gebührend repräsentiert. Vorteile des Verfahrens sind, daß die Befragung relativ wenig Zeitaufwand erfordert und daß man nicht der Gefahr erliegt, selektiv vorzugehen und damit das Ergebnis bewußt oder unbewußt verfälscht. Für die Kinder wurde ein eigener Fragebogen entwickelt. Beide Fragebögen hatten gemeinsam die Fragen nach der persönlichen Fähigkeit, Mundart zu verstehen und zu sprechen. Eine weitere gemeinsame Frage war, welche Familienmitglieder Platt beherrschen und mit welchen Gesprächspartnern die Mundartsprecher sich der Mundart bedienen. Um die persönliche Meinung zum Stellenwert der Mundart überhaupt herauszufinden, wurden den Kindern die Klischees von arm/reich, dumm/klug vorgesetzt, denen sie die Mundartsprecher zuordnen sollten. Die Erwachsenen wurden gebeten, ihre Einschätzung über eventuelle Vor- und Nachteile für Mundartsprecher mitzuteilen.

- Die Aussage, Mundartsprecher zu sein, wurde zum Schluß überprüft: die Teilnehmer hatten Wörter in die Mundart zu übertragen bzw. aus der Mundart ins Hochdeutsche zu übersetzen. Die Mundartwörter, die ins Hochdeutsche zu übertragen waren, wurden mündlich artikuliert, so daß die Länge der Vokale, ihre offene oder geschlossene Sprechweise den Befragten vermittelt werden konnte. Dadurch wurde die sich ans Hochdeutsche anlehnende Schreibweise eindeutig ergänzt und definiert. Für die Erwachsenen waren es Begriffe, die im Hochdeutschen kein entsprechendes Wort haben, sondern umschrieben oder mit einem anderen Wort erklärt werden müssen. Bei der Übertragung in die Mundart wurden an die Schreibweise keine Kriterien gestellt. Wenn das Wort nach Klang bzw. in Anlehnung an das Hochdeutsche geschrieben wurde, galt es als richtig beantwortet.

- Nachdem die ausgefüllten Zettel eingesammelt waren, wurde die " Übersetzungsarbeit" mit den Befragten erläutert.

1. Auswertung der Fragebögen

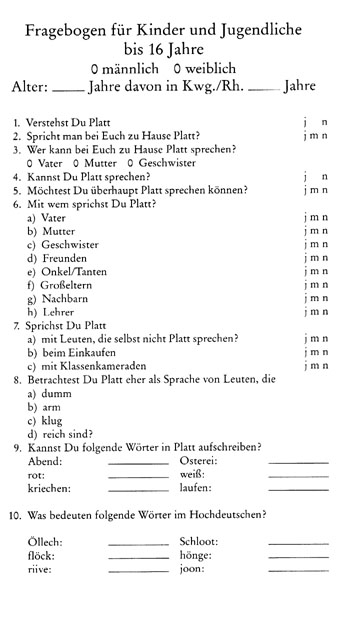

Insgesamt wurden 117 Personen im Alter zwischen 7 und 86 Jahren befragt, eine Zahl, die etwa 10 % der Bevölkerung in diesen Altersstufen entspricht. Es versteht sich, daß diese zehn Prozent nicht repäsentativ sind für die Gesamtbevölkerung des Doppelortes, doch lassen sich Tendenzen ablesen.

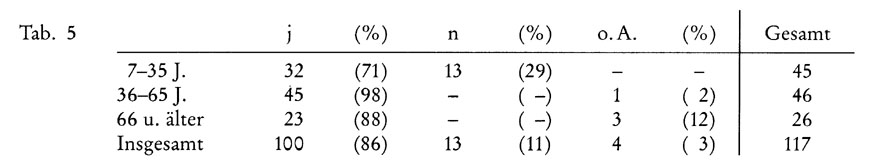

- Auffallend ist der hohe Prozentsatz derer, die angeben, die hiesige Mundart zu. verstehen; ebenso auffallend ist aber auch, daß die Kinder und Jugendlichen dabei weit unter dem Durchschnitt liegen, eine Tendenz, die sich bei den weiteren Fragen bestätigt.

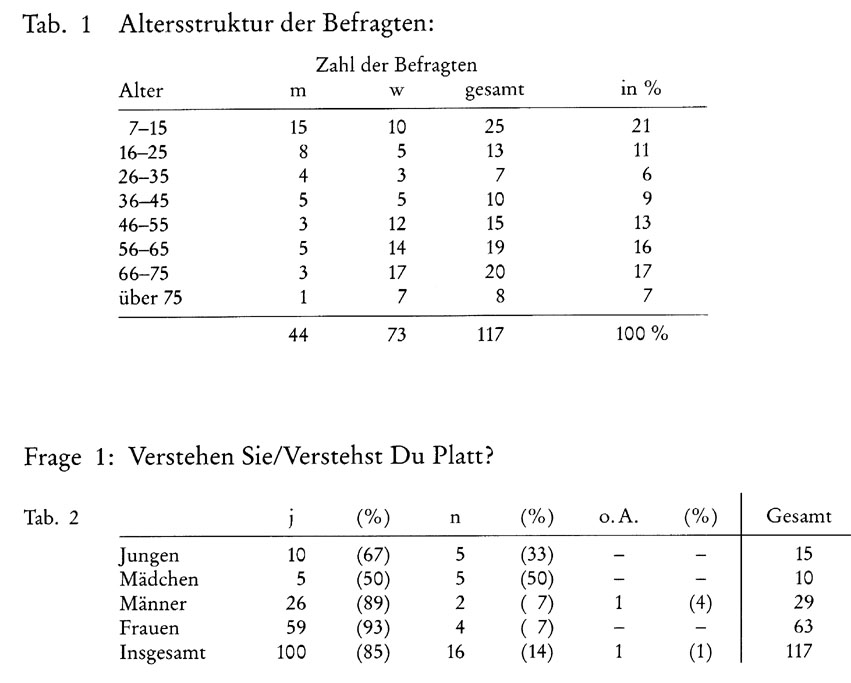

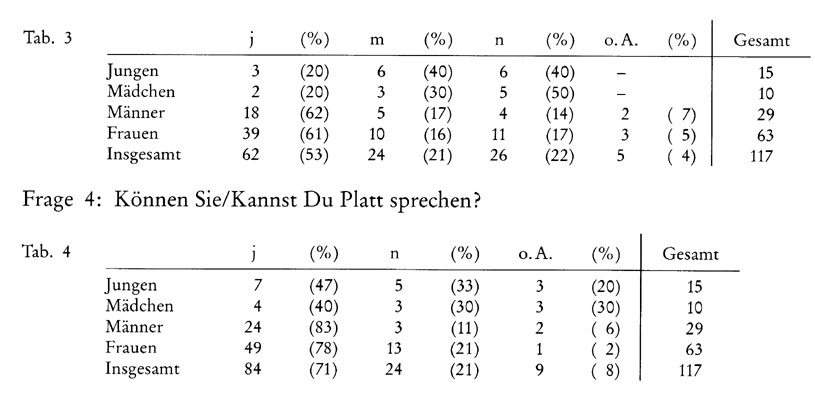

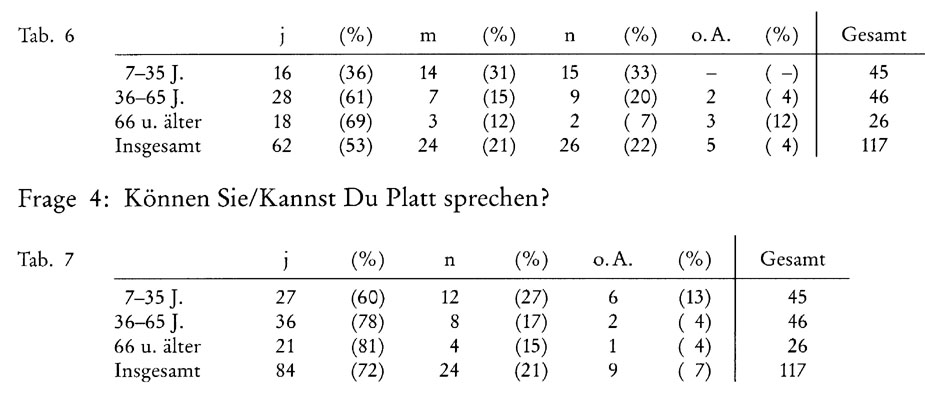

- Es ist nicht ohne Reiz, die Tabellen 3 und 4 (Fragen 2 und 4) gemeinsam zu betrachten, da sie Auskunft geben über die Möglichkeit und Fähigkeit, Platt zu sprechen:

Frage 2: Spricht man bei Ihnen/Euch zu Hause Platt?

- Die Fähigkeit, Dialekt zu verstehen und zu sprechen, kurz Dialektkompetenz genannt, hat nicht zuletzt etwas mit der Dauer der Ortsansässigkeit zu tun. So geben die seit Geburt in Kreuzweingarten/Rheder wohnenden Befragten sämtlich an, Mundart zu verstehen und zu sprechen. Von den 16 Männern und Frauen, die angeben, nicht dialektkompetent zu sein, wohnen 5 zwischen 1 und 9 Jahren, die übrigen zwischen 14 und 33 Jahren hier.

- Der Prozentsatz der Familien, in denen Platt gesprochen wird, ist bei Jungen und Mädchen ebenso ausgewogen wie bei Männern und Frauen. Im Vergleich zu den 71 % Mundartsprechern ist der Anteil der Familien, in denen grundsätzlich oder manchmal Mundart gesprochen wird, mit 74 % ebenfalls annähernd gleich. Es zeigt sich auch, daß die Einschätzung, Mundart sprechen zu können, bei den Männern und Jungen höher liegt als bei den Frauen und Mädchen.

Die Tabellen 5 bis 7 ermöglichen, das Sprachverhalten getrennt nach Altersstufen aufzuhellen. Die Ergebnisse der Altersstufe 7-35 Jahre werden durch die unter dem Durchschnitt liegende Mundartkompetenz der 7-15jährigen beeinflußt. Geht man davon aus, daß diese Altersgruppe vor allem durch Eltern und Schule ängstlich vor der Berührung mit der Mundart abgeschirmt wurde, so ist das Ergebnis der Befragung verständlich.

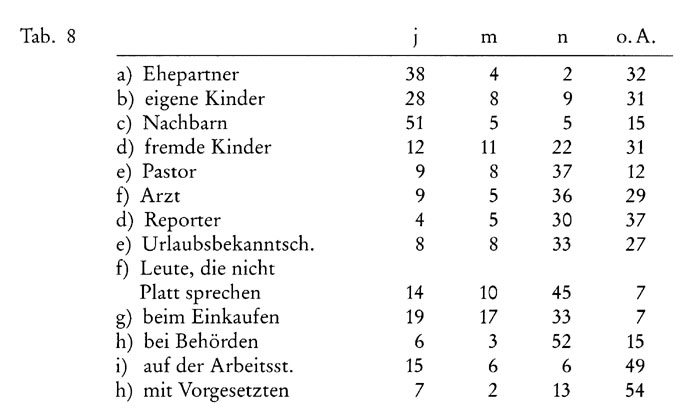

Tabelle 8 ist eine Zusammenfassung der Fragen 5, 6 und 7 des Fragebogens für die Erwachsenen. Sie gibt Auskunft über den situativen Gebrauch der Mundart, m. a. w. mit wem die befragten Personen Mundart sprechen bzw. sich der Standardsprache bedienen. (Bei der Auszählung wurden nur die Fragebögen der Gewährspersonen berücksichtigt, die für sich Mundartkompetenz beanspruchten.)

Die Antworten auf die Frage 6 des Kinderfragebogens sagen aus, daß 9 Kinder mit dem Vater Mundart sprechen, 10 mit der Mutter, 4 mit den Geschwistern, 8 mit Freunden, 3 mit Onkel oder Tante, 2 mit den GroßeItern, 1 mit den Nachbarn. Mit Leuten, die nicht Platt sprechen (Frage 7), sprechen 9 Kinder nicht Mundart, 6 manchmal; beim Kaufen sprechen zwei Kinder Mundart, die übrigen nicht. Mit Klassenkameraden sprechen 7 manchmal Mundart und 7 nicht.

- Während der

Erwachsenenbogen die Gewährspersonen über den

Stellenwert der Sprache in der Gesellschaft befragte, sollten die

Kinder über die Mundartsprecher selbst eine Aussage machen:

26 Erwachsene betrachten das Sprechen von Mundart als gesellschaftsfähig, 61 halten die Mundart für ihre Muttersprache, niemand hielt Mundart für die Sprache von Ungebildeten. -

4 Kinder meinten, Leute, die

platt sprechen, wären eher dumm, 8 arm. 15 Kinder vertraten

die Ansicht, Mundartsprecher seien klug, 3 reich. Bei dieser

Frage waren zwei Möglichkeiten zum Ankreuzen gegeben; einmal

wurde kommentiert "Platt sprechen hat mit diesen Wörtern

nichts zu tun“: je einmal wurden alle vier Adjektive

angekreuzt bzw. jedes Adjektiv mit Fragezeichen versehen.

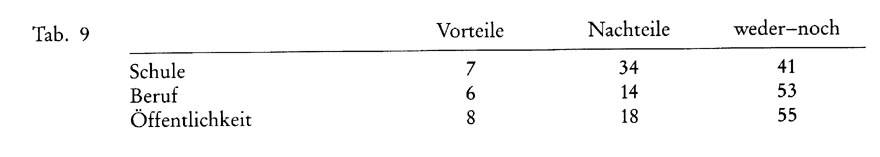

Die Meinung der Erwachsen über Vor- und Nachteile für Mundartsprecher in Schule, Beruf und Öffentlichkeit:

2. Folgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen

- Unter Berücksichtigung der eingangs erwähnten Vorbehalte (Fragebogen wurde nur von Gewährspersonen ausgefüllt, die am dörflichen Gemeinschaftsleben teilnehmen, nur 10% der Gesamtbevölkerung wurden gefragt) können Tendenzen zur Dialektkompetenz, zum Sprachgebrauch nach Alter und Geschlecht und zu den Sprechpartnern gemacht werden.

- Dialektkompetenz besitzen vornehmlich im Ort oder in der näheren Umgebung Geborene. Lange Ortsansässigkeit ist nicht immer ein Kriterium für die Beherrschung des Ortsdialekts. Geschlechtsspezifisch kann festgestellt werden, daß Männer/Jungen gegenüber Frauen/Mädchen in der Dialektkompetenz einen leichten Vorsprung haben.

- Die Ergebnisse der verschiedenen Altersstufen zeigen deutlich, daß die schulpflichtigen Kinder weit unter Durchschnitt Mundart verstehen und sprechen. Die Dialektkompetenz der übrigen Altersstufen liegt bei fast vier Fünfteln der Befragten.

- In diesem Zusammenhang ist der Widerspruch zu sehen, daß fast zwei Drittel der Männer und Frauen, aber nur ein Fünftel der Kinder angeben, daß bei ihnen zu Hause Platt gesprochen wird.

- Ob der Mundartsprecher seine Zweisprachigkeit ausspielt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die mit den von M. Grömping in Mutscheid gemachten Erfahrungen übereinstimmen :

- Bei einer funktionalen Verteilung von Dialekt und Standardsprache ist der Dialektgebrauch der ,zweisprachigen' Dialektsprecher durch folgende Merkmale gekennzeichnet :

-

- dialektale Sprechweise des

Gesprächspartners;

- Privatheit, Informalität;

- vertraute Umgebung. -

Für die Wahl der

Standardsprache sind folgende Merkmale bedeutend:

- hochsprachliche Sprechweise des Gesprächspartners; -Fremdheit;

- Distanz zum Wohnort;

- funktionales Beziehungsverhältnis. 1

Es ist

schwierig, eine Prognose über die Zukunft der Mundart in

Kreuzweingarten/ Rheder zu machen. Einerseits werden die Neubürger

nur selten Zugang zum Ortsdialekt finden und der Trend der Eltern,

mit ihren Kindern Standardsprache zu sprechen, wird sich

fortsetzen. Andererseits sind gerade Jugendliche an Musikgruppen

aus dem Kölner Raum interessiert, die vornehmlich

Mundarttexte singen. Doch bringt dieses Interesse die Gefahr mit

sich, daß die Ortsmundart von fremden Dialekten überlagert

wird.

- 1) M. Grömping: Dialekt und Standardsprache in einem Eifeldorf

- in: Volkskultur an Rhein und Maas 1/90, S. 33

Entnommen: „1100 Jahre Wingarden“ - Kreuzweingarten 893-1993 - Mai 1993